子供に関して

父母が未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護教育し、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。

権利というと、偉そうなイメージですが、親権に関しては実際には義務の要素が強いといわれています。

親権者を誰にするか(親権者の決定・指定)

未成年の子供がいる場合、離婚の際に、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければなりません。離婚後は、父親と母親のいずれかが単独で親権者となるのです。

離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定を後で行うということはできないのです。

夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、調停や裁判等で親権者を定めることになります。

親権者を決めるにあたって大事な事は、子どもの生活・福祉を考えて決める必要があるということです。

親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではないということを念頭においてください。

調停や裁判において親権者を定める際の基準

調停や裁判において親権者を定める際の基準(判断のための要素)としては、

1.母親優先(乳幼児については、母の監護を優先させる)

2.経済的能力・資産状況(養育費・生活費を確保できるかどうか)

3.継続性(現実に子を養育監護しているものを優先する)

4.子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する)

5.兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)

離婚後の子供との関係

子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。

また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。 夫と妻に分けることもできますが、前述した通り、この場合は、子の人格形成を考えて慎重に決めなければなりません。

親権者の記入には細心の注意が必要です

離婚届を早く受け付けてもらいたいがために、夫婦のどちらを親権者にするか決まっていないにも関わらず、離婚が成立してからあらためて親権者の指定について話し合うつもりで、とりあえずどちらかを親権者として記入して離婚届を提出するというケースもありえます。

しかし、離婚届が提出されれば、戸籍には、離婚届に記載された者が親権者として記入されてしまいます。

後から親権者を簡単に変更することはできません(親権者の変更のためには家庭裁判所の許可が必要ですが、上記のような事情があるだけでは、裁判所は親権者の変更を認めない可能性が高いです)。

離婚に関するページ

親権者 |

監護者 |

親権者と監護者の変更 |

面接交渉 |

慰謝料 |

財産分与 |

養育費について |

協議離婚 |

調停離婚 |

審判離婚 |

裁判離婚 |

離婚問題に関する費用 |

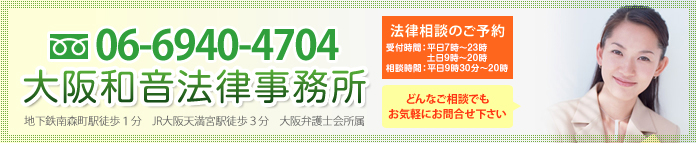

弁護士による法律相談

|

「離婚問題で困っている」 「交通事故問題に巻き込まれてしまった」 「相続問題で争いになりそう」 「借金の取立てを止めたい」

法律問題でお困りのことがございましたら、 お気軽にご相談下さい! |

当事務所には毎日多くのご相談がよせられます。

もしあなたがトラブルを抱えている場合、または、守りたい利益がある場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。

交通事故・相続・借金・企業法務に関するご相談は無料です。

※ なお、電話・メールでの法律相談は行っておりません。

ご来所頂いた上でのご相談のみとさせて頂いております。ご了承ください。

電話番号:06-6940-4704

メールによるお問合せはこちらのフォームよりお問合せ下さい。

大阪和音法律事務所について

事務所紹介 |

弁護士紹介 |

相談の流れ |

アクセス |

お問合せ |

TOPへ戻る |